これからの社会に向けて、子どもたちは、どういう教育が必要でしょうか?

これまでの知識重視の教育は、変わる必要があると言われてます。

そんな中、【探究学習】が注目されてきています。

みなさん、探究学習という言葉を聞いたことあるでしょうか?

探究学習は、最近注目されている主体性や協働性、知的好奇心などの非認知能力を伸ばすのにとても良い学習法です。

2020年からの新学習指導要領でも、探究学習は重視なキーワードになっています!

参照:小学校学習指導要領解説_文部科学省公式サイト

そこで、まずは、探究学習とはどういうものか、どういう力が身につくのかについて説明します。

そして、【アルスクール】で、実際行っている探究学習についても紹介します。

Contents

探究学習中心の小学校|学びに真剣になる子供たち

(*) 文科省の定める小学校ではなくフリースクールですが実質的には小学校です。

ただ、はじめは探究学習について深く考えたことはありませんでした。

小学生がバイタリティに溢れてる。

先生が一人ひとりの個を尊重。

答えのないテーマでレッスンをしたり、算数や国語でもただ答え合わせをするのではなく、みんな積極的に参加して一人ずつの考えを話し合う。

そういうところに魅力を感じました。

子どもの表情と、場の雰囲気。

これほど教育の質を表しているものはないと思います。

ただ楽しいだけではなく、学びに真剣になる。

甘やかしても、ゲームばかりしてても、無理やり勉強させても、いい表情にならないです。

アルスクールに取り組むにあたり、その秘密にせまろうと、探究学習について学びはじめました。

探究学習とは?

では、探究学習とは何なのか?

超ざっくりいうと「講義型※でない学びの総称」です。

※講義型とは、先生が1人、前に立って、黒板などを使い講義し、生徒はそれを聞いてノートを取るような学びの呼称とします。

実は、探究学習を実践している人や団体によって、【探究学習】の意味・定義が違うように思います。

探究学習を実践されている方々のお話を伺ったり、情報を集めると、教育方針にも様々なものがあります。

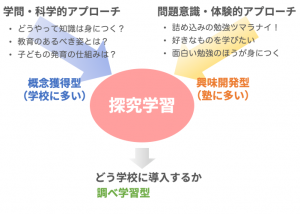

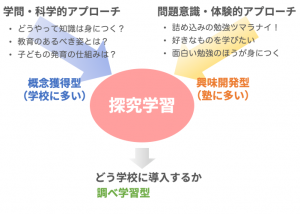

いくつかのパターンを上げてみます。

①興味開発型

子どもが興味を持てるトピックを見つけたり、興味を引き出すような工夫をして、子どもの学びたい意欲を引き出す学び。

子どもが興味を持ってどんどん学びに集中していくだけでなく、好きなものを発見すること自体を目的とする場合もある。

②概念獲得型

学習テーマについて、知っていることや疑問点などを出発点に、学びたい気持ちを引き出しながら、主に実体験を通じ、子ども自らが発見したり考え方を習得する学び。

単なる知識習得でなく、より本質的で様々なことに応用できる概念の獲得を目指す。

(「概念の獲得」がピンと来ない方は、とりあえず「深い理解」と読み替えてください。)

③調べ学習型

学習テーマについて、情報を収集して調査し、調査結果を整理・分析。

それをまとめてプレゼンテーションなどで発表するようなフローの学び。

3つの探究学習のちがい

上の2つ、興味開発型と概念獲得型は結果として似ていると思います。

興味開発は、興味を持ったことを主体的に深く学ぶことで、その領域を通じて深い理解にたどり着く。

概念獲得は、好奇心を刺激し主体的に学ぶ必要があるので、興味を引き出される。

つまり、どちらも、似たような学びになるのではないでしょうか。

もちろん差異はありますが、普通の授業と比較すれば誤差の範囲でしょう。

一方で、調べ学習型は少し違います。

これはレッスンのやり方、進め方の方針なので、子どもが興味がなくても主体的でなくても、なんとなく教師の思うままに進められる。

もちろん、調べ学習中で、子どもの興味を引き出し主体的に学ぶことはできますが、そうでなくてもできてしまう。

僕の中ではこれは探究学習としては違和感があります。

文部科学省でも探究学習を重視している

2020年に新しくなった小学校学習指導要領でも、探究学習がさらに重視されるようになりました。

探究的な学習を実現するため,「①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ・表現」の探究のプロセスを明示し,学習活動を発展的に繰り返していくことを重視してきた。

総合的な学習の時間においては,探究的な学習の過程を一層重視し,各教

科等で育成する資質・能力を相互に関連付け,実社会・実生活において活用

できるものとするとともに,各教科等を越えた学習の基盤となる資質・能力

を育成する。

また、2020年度から必修化されたプログラミングも、探究的な学習になるように示されています。

プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付ける学習活動を行う

場合には,探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすることを示した。

ただ、学校の探究学習の場合は、前の章の「調べ学習型」になっていて、子どもの興味がそこまで重視されていない場合もあります。

それに対して、探究型キッズプログラミング教室アルスクールでは、子どもの興味や主体性を大切にしたレッスンを行っています。

次の章では、アルスクールの探究学習について紹介します。

探究学習は受験・学力アップにも強い

探究学習というと受験・学力のアンチテーゼみたいなイメージがあります。

オルタナティブ(代替)教育っていわれたり。全然、代替ではないのですが。

僕は、探究学習と受験・学力は決して相性が悪いものではないと考えています。

むしろ受験対策や学力にも結びつくと信じています。

東大にたくさん合格する伝統校、ありますよね。

灘、開成、麻布、武蔵、筑駒などなど。僕は武蔵出身です。

同期の4割くらい、東大でした。

こういう学校の学びは受験勉強まっしぐらでしょうか?

実は全然違います。

灘だと「銀の匙」の授業が本になっていますが、武蔵の学習もまさに探究学習。

例えば古文で、文法をやった記憶がほぼありません。

昔の字体(お蕎麦屋さんの看板みたいな字)で舌切雀を読みました。

当時の価値観を掴むにはまず文字からだ!って言ってた気がします。

こんな授業ばかりです。でもちゃんと進学実績を残します。(最近、低迷しているらしいですが)

それは、探究学習が学びの基礎体力(学ぶための基礎的な素養)を伸ばす学びだからです。

受験で点数を取るためのテクニックは、受験したい人が後から覚えればいい。

そのときにぐんと伸びる力をつけているのです。

というか、武蔵(やおそらく他の高校)は、そもそも受験で点数を取ることを教育の目的にしていません。

また、ご存知の方もいるかも知れませんが、2024年までに大学入試が変わります。

今までの知識・技能中心から、主体性・多様性・協働性などを問うようになります。

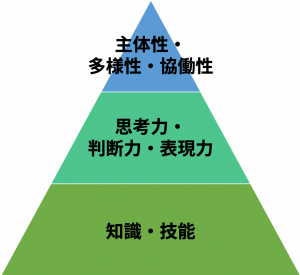

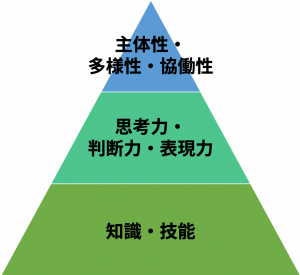

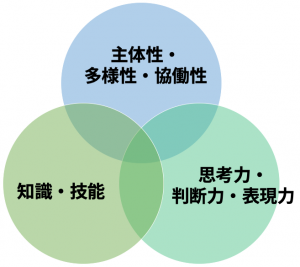

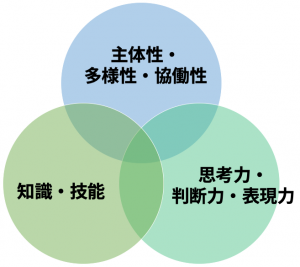

文部科学省は学びの3要素を下記のように定義しています。

学びの3要素

- 知識・技能の確実な習得

- (①を基にした)思考力・判断力・表現力

- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

探究学習は、この②と③が得意。つまり、受験自体が、探究学習に寄ってくるのです。

さて、この3要素が、どことはいいませんが、学習塾だとこういうピラミッドで表現されます。

知識・技能がまずベースで必要だよといわんばかりの図。

文科省のページもいろいろ調べましたが、このようなピラミッドで表しているのは僕は発見できませんでした。

「知識・技能重視をやめバランスを取ります」という方針なのに、どれだけ知識・技能を重要視したいのでしょうか。

このピラミッドは間違えています。この3要素は上下関係じゃないです。

これが正解。

例えば知識・技能がなければ主体性が伸びないなんてありえません。

それぞれ重なり合いますが、別のスキルです。ピラミッドではないです。

まず知識から身に付けよう!なんてナンセンス。

むしろ、敢えていえば、思考力や主体性を身につけてから知識や技能を身に付けたほうが、知識の習得は効率いいのではないでしょうか。

探究学習 × プログラミング教育

アルスクールでは、探究学習とプログラミングとをかけ合わせて、幼児・小学生・中学生向けにレッスンをしています。

プログラミング教育は探究学習と相性がいいです。

創作活動という実体験。間違えてもすぐにやり直せるデジタルデバイス。

子どもが大好きで学びたくなるコンピュータを使った学び。

親和性が高くないわけがありません。

アルスクールでは、探究学習とは下記とします。

子どもの興味を引き出し、体験・作業を通じて一人ひとりが「あ、そうか!」と発見して、「もっとやりたい!」と次の学びにつなげながら、本質的な理解(概念)を獲得する学びのこと

探究型アルスクールの4つのポイント

①子どもの学習意欲を高める

その子本来の個性・好きなことを観察し、子どもの学びたい気持ちを引き出します。

そして、子どもの興味にもとづいた作品づくりやレッスンを行っています。

そして、子どもが高い学習意欲を持って自ら積極的に学びに参加し、主体的に学べるようにサポートしています。

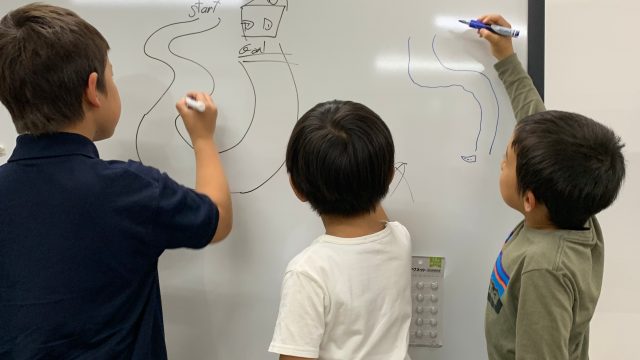

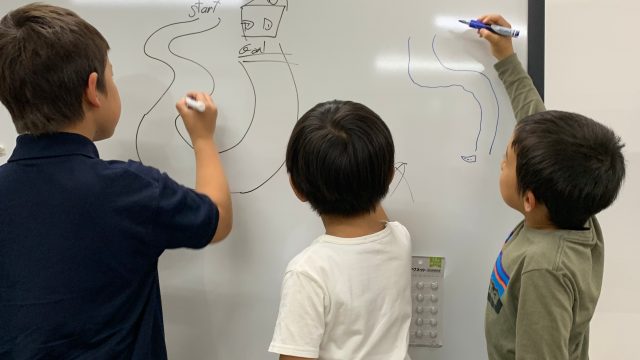

②実体験を通じた発見

知識をただ聞くだけではなく、1人1人試行錯誤して、「あ、わかった!」「こんなやり方みつけた!」と、子ども自らが発見することを大切にしています。

そのために、子どもが質問してきてもあえて答えを言わずに、自分自身で考えさせることも多いです。

その結果、単なる暗記ではない深い理解ができるようになります。

学びを継続・お互い刺激しあい発展させる

学ぶことによって「もっとやりたい!」「こうやったらどうなるかな?」など、さらなる好奇心と学習意欲を呼び起こします。

また、他の子と積極的にコミュニケーションを取ったり、作品をプレゼンしたりフィードバックしたりすることで、次の作品への意欲も育てています。

その結果、「次は、こういうのに使ってみたい!」「こういうの作りたい!」など、創造力が育っています。

本質の理解(概念の獲得)

ただ体験したことの知識を得るだけではなく、作品をつくる上でどこが重要なポイントなのかなど、普遍的な考え方につなげる学び方を大切にしています。

その結果、他の問題解決にも応用できる【問題の本質】を理解できるようになります(概念の獲得)。

(具体例) レゴがまっすぐ進まない!直そう!

本質的な理解(概念獲得)について、実例を書きます。

レゴをiPadのプログラミングで動かそうとしたら、まっすぐ進むはずなのに曲がってしまう。タイヤが1つしっかりハマっていなかったのが原因でした。

子どもたちは、「合ってるはずなのに曲がっちゃう!」と言ってきます。

そこで、原因究明を子どもと一緒に次のようにやりました。

- 何で曲がるんだろう?

→ レゴを持ち上げたり色んな方向から見たり、全体を観察。「タイヤの動きが右と左で違う!」と発見。 - シンプルなプログラミングでまっすぐ進むかチェック

→ あれ?進まない?プログラミングは悪くない? - レゴでどこか思っていたのと違う動きをしている?

→ 左のタイヤが全然動いてない。 - 左と右のタイヤを観察してみよう

→ あ、左のタイヤのパーツが外れてる。 - 左が外れているのを直したら超シンプルなプログラミングで動く?

→ 動いた! - 元のプログラミングで動くかな?

→ 動いた!

無事、原因を究明できました!

ここで大切なのは、「原因は何なのか」、「どういう手順で調べれば分かるのか」について、子どもが中心となって、教えてもらうのではなく、自ら発見し体感することです。

大人が見ればすぐ原因はわかりますが、それを教えるのではありません。

この例では「レゴが動かない場合はタイヤが外れている可能性がある」という原因を知り、知識を得るのですが、そこがゴールではありません。

「複雑な問題でも、細かく分割して1つずつチェックしていけば原因究明できる」

という本質(概念)をつかんでほしいのです。

次に、違う原因でうまく動かなくなったときに、問題解決に応用できる力。それが本質的な理解(概念の獲得)です。

※探究学習(や国際バカロレア)では「概念(Concept)の獲得」という言葉が出てきます。さらにConceptの上位にGeneralisation(普遍化・一般化)があります。特定の事象を通じて、その知識にとどまらず、概念を獲得し普遍的な力を身に付け、様々な問題に応用できる力を身につけます。

ただ、「概念の獲得」ってピンとこないかなと感じています。意味合いは少し違うかも知れませんが「本質の理解」という言葉で分かりやすくした方がいいかなと僕は考えています。

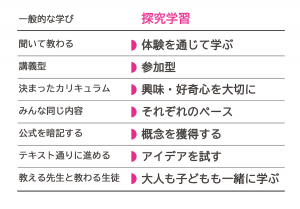

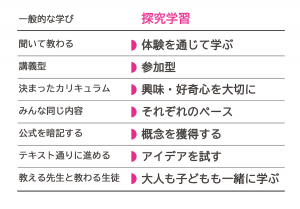

探究学習と一般的な学びとの比較

一般的な学びとの比較表を作ってみました。

子どもたちは、探究学習の中で、興味を持って主体的に学びます。

そして、自分のペースでアイデアを試し、本質的な概念を獲得していくのです。

探究学習で得られる力

今までは探究学習の方法や説明を行ってきましたが、探究学習で得られるものとはなんでしょうか?

知識

知識は講義型の方がいいのでは?

と思われるかも知れませんが、実体験から得た知識は強いです。

実際に、講義で覚えたものは、テストが終わればすぐに忘れてしまい、定着率が極めて悪いという研究結果も出ています。

思考力

探究学習では、子供自身が試行錯誤して考える時間がたくさんあります。

自ら考えて思考して学ぶ方が伸びますよね。

思考力は答え合わせで身につくのではなく、思考しているときに伸びるのですから。

主体性・協働性・知的好奇心

講義を聞くよりも、どう考えても探究学習の方が伸びるでしょう。

そもそも、探究学習では、子どもたちの興味をもとに学習したり、興味を引き出してから学ぶので、知的好奇心を大いに刺激し、主体的に学びます。

さらに、他の子や講師とコミュニケーションを取りながら進めるので、協働性も育ちます。

自己肯定感・やり抜く力

これは一般的な授業でも、勉強がすごく得意な子は、充分に身につくと思います。

ただ、お子さんによっては、テストでバツをつけられ他の子と比較されることで苦手意識を持ち、自己肯定感が低くなるかもしれません。

一方、探究学習では、子どもが主体的に学ぶ中で、一人ひとりが何かを発見したり、理解していきます。

そういうとき、達成した喜びで、いい笑顔をするんですよね。

そういう1つずつの積み重ねが、自己肯定感・やり抜く力を伸ばすと考えています。

キッズプログラミング教室【アルスクール】では、オンラインで学べるプログラミングレッスンを行っています。

冬の入会金無料キャンページ実施中!通常11,000円する入会金が、今だけ0円です。

実際のレッスンに参加できる無料体験で、この機会にアルスクールの学びを体験してみませんか。

また、実際の教室でもレッスンを行っています。

- 東京にお住まいの方 → 自由が丘校、中野校

- 大阪にお住まいの方 → 大阪南千里校

- 福岡にお住まいの方 → 福岡西新校

教室での無料体験レッスンをご希望の方は、こちらをご覧ください。