いま、STEAM教育が世界中で取り入れられています。

もちろん日本でも、プログラミング学習の必修化など国をあげてSTEAM教育を推進しています。

STEAM教育で鍛えられるのは、子どもたちが備えておくべきスキルであり、このスキルこそが、未来の社会をよりよくしていくのです。

しかし、STEAM教育とはどういったものなのか、なぜそれほど注目を浴びているのかを知らない人も多いようです。

この記事では、STEAM教育とはなにか、STEAM教育がなぜこれからの学習に欠かせないのかを国内外の事例を交えて解説します。

Contents

STEAM教育って何?

STEAM教育とは、次の5つの分野を重点的に行う教育方針のことを表しています。

- Science(科学)

- Technology(技術)

- Engineering(ものづくり)

- Mathematics(数学)

- Art(芸術)

STEAM教育では、各分野を個別に学ぶのではなく、科学と数学、ものづくりとアートなど、横断的に学ぶことが特徴です。

さらに、近年では、Artはさらに拡大解釈され、美術、音楽、文学、歴史に関わる学習なども取り入れ広く横断的に学ぶ【Liberal Arts(A)】として解釈されています。

文部科学省が報告しているSTEAM教育についての報告書でも、次のように記されています。

取り扱う社会的課題によって、S・T・E・Mを幹にして、ART/DESIGNやROBOTICS、E-STEM(環境)など様々な領域を含んだ派生形が存在し、さらには国語や社会に関する

課題もあり、いわゆる文系、理系の枠を超えた学びとなっている(日本STEM教育学会 新井 健一氏より)。

参照:文部科学省公式サイト

つまり、国の政策として、文理の枠を超えて、横断的に学習し、急速に変化する社会の中で、価値のあるものを創りだせる人材を育てていくということなのです。

STEAM教育が注目される理由・背景

STEAMという言葉は、アメリカ元大統領のバラク・オバマ氏が演説で使ったことから、一気に注目されるようになりました。

アメリカでは、STEAM教育が国家戦略の一つになっています。

次のような問題に対する危機感があるからです。

- 将来的に国際的な競争力が低下していくことへの懸念

- 高いレベルの技術者の不足

- STEAM教育に専門的にかかわる教師が少ないこと

いま、世界中で優秀な人材不足への強い懸念があります。

そのため、ヨーロッパやアジア諸国でもSTEAM教育を推進しているのです。

もちろん、日本も例外ではありません。

プログラミング学習の必修化や、STEAM教育を活用したワークショップの授業が増えているのも、これからの日本を支える人材の輩出が必要不可欠になっているからです。

49パーセントの仕事がAIやロボットに代わる!?

将来、日本の労働人口のうち49%が、技術的にはAIやロボットで代替される可能性が高い、という試算が出ています。

たとえば事務員、作業員、機械の組立員、重工業のオペレーター、郵便や宅急便の配達員なども、ロボットやAIで代替できると言われています。

単純なデータ入力や、決まった工程の作業など、特別な知識やスキルが必要でない労働は、AIやロボットにプログラムすることで、十分対応できるというわけです。

創造性や協調性が必要な仕事は人にしかできない

一方で、ディレクター・アーティスト・ライター・音楽家・教師・医師などは、ロボットやAIが代替しにくい職業です。

流れ作業や一律の作業ではなく、自ら考え、オリジナルのアイディアを生み出し、人と世界に伝えていくことはまだまだAIでは不可能です。

また、歴史や宗教などの抽象的な概念を理解できる人材や、他者との共感や協調・サービス志向性など、幅広い分野で新しい価値を提供し、それを伝えられる人材が求められています。

言い換えれば、自分で何かを作り出し、表現するスキルを身につけておかないと、将来を生き抜くことが難しいのです。

STEAM教育・日本の事例

いま、STEAM教育は、日本でも取り入れられています。

中学校では、AI型のドリル教材を利用して、数学の学習を効率的に行い、そこで得た知識や理論を使ってドローンやロボットにプログラミングするワークショップを実施しました。

数学という知識がなぜ必要なのか、どのように利用するのかをリアルに体験することができ、ワークショップ後のアンケートでは、実生活や将来的な問題解決に数学を活かすことができると答えた生徒が80%近くになりました。

また、別の学校では、渋滞と生活衛生について、路線バスの渋滞をどのようにすれば緩和させられるか、エレベーターの効率的な動かし方を検討するプロジェクト授業が行われました。

数学に商業的な面も取り入れながらシミュレーションしていき、同時に、この授業におけるロゴデザインも生徒たちは考えました。

問題解決やサービスに込めた思いを、どのようなデザインにすれば伝わるかを話し合い、形にしていく作業には、教科を超えた学びがあります。

実際に、問題解決の視点が身につき、普段からなぜそうなるのかを考えるきっかけになったと答えた生徒が大勢いました。

このように、STEAM教育はさまざまなテーマと絡めて学習することができます。

STEAM教育・海外の事例

海外でも、すでに多くの国で、STEAM教育が授業に取り入れられています。

イギリスやヨーロッパ、カナダでは「教科横断型テーマ」をかかげ、教科をこえて「調べ学習」「グループワーク」「個人の学習課題の管理」などを行っています。

アメリカでも、主体的・協同的な探究学習の時間をもうけていて、グループごとに調べ、発表する時間も確保されています。

さらにアメリカには、「High Tech High」というSTEAM教育を実践する学校もあります。教科書はなく、プログラミングなどを通して、「非認知能力」を育むことに特化した授業を行っています。

非認知能力とは、偏差値や学力的な評価ではなく、創造性や発想力など点数化の難しい能力のことを指します。

このように、海外では自主性や協調性を養いながら、自分から学び、獲得し、表現・発表していく授業が日常的に行われているのです。

文部科学省のSTEAM教育の方針

文部科学省は、これまでの教科型の教育をバランスよく学ぶことを基本としつつ、同時にSTEAM教育の推進を行っています。

各教科で学んだことを総合的につなぎ合わせて、実際の生活とかかわりを考える。

そして、様々な角度から社会を見る能力を育てることで、自分のあり方を考えたり、社会問題解決に生かしていく能力が、これからは必要です。

そのためには、個々の教科の学びではなく、教科横断的な教育が欠かせません。

これからの時代、幅広い分野で新しい価値を提供できる人材が世界を変えていきます。

そういった人材の輩出に、STEAM教育は大きな影響を与えていくでしょう。

参照:文部科学省 新学習指導要領の趣旨の実現とSTEAM教育について

https://www.mext.go.jp/content/1421972_2.pdf

STEAM教育とプログラミング教育|小学校での学び方

STEAM教育の一環として、2020年度から小学校でプログラミング学習が必修となりました。

小学校では、プログラミングという教科ができたわけではなく、理科や算数など他の教科にプログラミングが組み込まれています。

プログラミングを使って算数の問題を作ったり、理科実験をプログラミングと組み合わせておもしろくしたり、個々の教科を発展させた学習方法です。

これは、STEAM教育の考え方と、まさに一致しています。

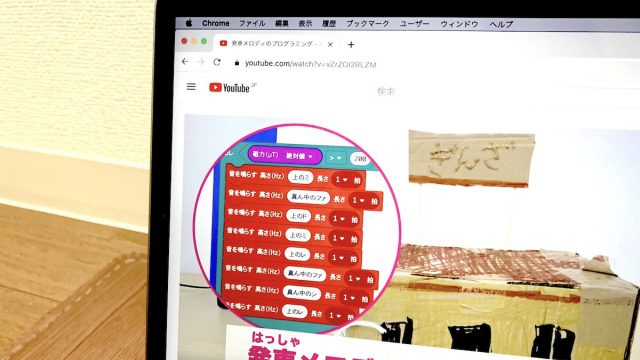

探究型キッズプログラミング教室アルスクールでは、小学生向けにさらに発展した学び方をしています。

子供たちは、プログラミングを使って、自分で何を作りたいのか考え、デジタルイラストや工作やレゴブロックと組み合わせたりしながら、試行錯誤を繰り返し作品を作り上げていきます。

これにより、プログラミングスキルだけでなく、思考力や創造性といった非認知能力も育んでいます。

良かったら、一度アルスクールの学びを体験してみてください。

キッズプログラミング教室【アルスクール】では、オンラインで学べるプログラミングレッスンを行っています。

冬の入会金無料キャンページ実施中!通常11,000円する入会金が、今だけ0円です。

実際のレッスンに参加できる無料体験で、この機会にアルスクールの学びを体験してみませんか。

また、実際の教室でもレッスンを行っています。

- 東京にお住まいの方 → 自由が丘校、中野校

- 大阪にお住まいの方 → 大阪南千里校

- 福岡にお住まいの方 → 福岡西新校

教室での無料体験レッスンをご希望の方は、こちらをご覧ください。