こんにちは、キッズプログラミング教室【アルスクール】のむらっちです。

次の章からは、ゲーム好きな子がプログラミングに向いている理由、プログラミング学習におすすめのゲームを詳しく解説していきます。

Contents

プログラミングをゲーム感覚で楽しく学ぼう

キッズプログラミングにおいて、楽しみながら学ぶというのは非常に重要です。

子供にはそれぞれに合ったスタイルでの勉強の仕方がありますが、何より重要なのは楽しみながら行うこと。

そのため、「ゲーム感覚で学びながら、いつの間にか熱中してプログラミングを好きになっていた」というのが理想的なのです。

ゲームはプログラミングでできている?

ゲームとプログラミングはどう関係するでしょうか。

実際のゲーム開発から考えてみます。

ゲームを作るのにはプログラミングが必要です。

でも、プログラミングができればゲームが作れるわけではありません。

おそらくゲーム開発のうち、プログラミング(システム開発)にかかる費用は大体40%程度です。

ゲームを作るには、企画をし、シナリオを考え、音楽を作り、そしてキャラクターなどをデザインすることが必要です。

プログラミングはこれらの要素を結びつけ、実際にゲーム機やスマホで動くようにするための手段です。

映画で例えれば、カメラマンのようなものでしょうか。

多くのプロフェッショナルが力を合わせてゲームは作られるのです。

ゲームをよくやる子が身につく能力

お子さんによって様々ではありますが、ゲームをよくやる子は、物事に対して、全体を俯瞰して考えるセンスが高いです。

視野が広く、全体のバランスに気を配ります。

(例)掃除をみんなで分担するとき

どうやったらみんながうまくいくか考えることができる

物事を総合的に判断するスキルが伸びている、とも言えます。

ゲームをうまく進めるために試行錯誤していることが、成長につながっているのです。

僕はゲームは適度であれば(またゲームの種類を選べば)、成長を助ける面が大きいと考えています。

何よりオモシロイ!

ゲームをよくやる子はプログラミング学習に向いている

ゲーム好きな子にとって、プログラミング学習は大きなメリットがあります。

でもそれは、「ゲームとプログラミングが似ている」からではありません。

むしろ逆で、「プログラミング学習はゲームをたくさんやる子に不足しがちな能力を補完できる」からです。

ゲームで不足しがちになる能力って何?

ゲームに割く時間が多いと、次のような傾向が強くなるように思います。

- 物事に対して効率を求めすぎる

- すぐにメリットを感じられない事はやりたくない

効率を求める傾向が強くなると、実体験をともなった理解が不足します。

そして、1つずつ手順を積み上げて課題解決するアプローチが苦手にもなります。

「◯◯って聞いたけどホントかな?試してみたい!」

「これをいじくったらどうなるかな?壊して中を見てみたい!」

こういう思いよりも、「試すよりも大人に答えを聞いたほうが早い」という思いが強くなります。

実体験をともなわないと、どうなるのでしょう。

知識を誰かに聞いて覚えることはできても、子どものなかで「あ、そういうことか!」という本質的な理解につながりません。

また、勉強と実社会とのつながりも見えず興味・関心が高まりません。

知識が先行することについては、下記記事をご参照ください。

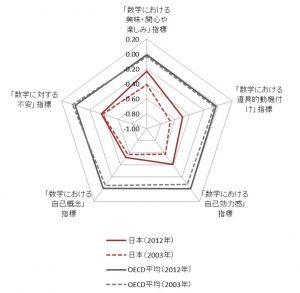

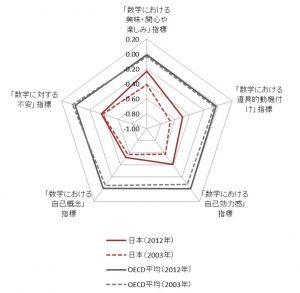

また実社会とのつながりがみえないこと、興味・関心が低いことは、特に数学・算数で日本の課題であり、ゲームはそれを助長しかねません。

OECD平均よりも、日本は数学に関する指標がかなり低いという結果が出ています。

ただ、誤解してほしくないのは、「ゲームがダメ」なのではなく、「ゲームをやりすぎることの懸念」です。

先に書いたように、適度なゲームは、むしろ僕は、子どもの成長にメリットであると考えています。

ゲーム好きな子は創作力を伸ばそう

では、ゲーム好きな子の能力はどうやって補えばいいのでしょうか?

深く取り組むことで得られる学習とはどんなものでしょうか。

それは、創作活動です。

創作は、1つずつ積み上げていかないと作れません。

そして、1つずつの積み上げが作品にそのまま影響します。

(例)工作、プラモデル、編み物、絵を描く、マンガを書くなど

創作の過程で1つずつの工程を積み重ねて作品を完成させるプロセス。

これは、ゲームで全体の効率を考えるのとは、また異なった思考プロセスです。

- ゲームで養われた俯瞰する思考力

- 創作で養われた積み重ね式の思考力

この2つが合わされば、とてもバランスがよい思考力になります。

工作が苦手でも大丈夫!プログラミングで創作活動しよう

でも、工作などの創作が苦手な子もいますよね。

それよりも「ゲームする方が好き」という子も多いです。

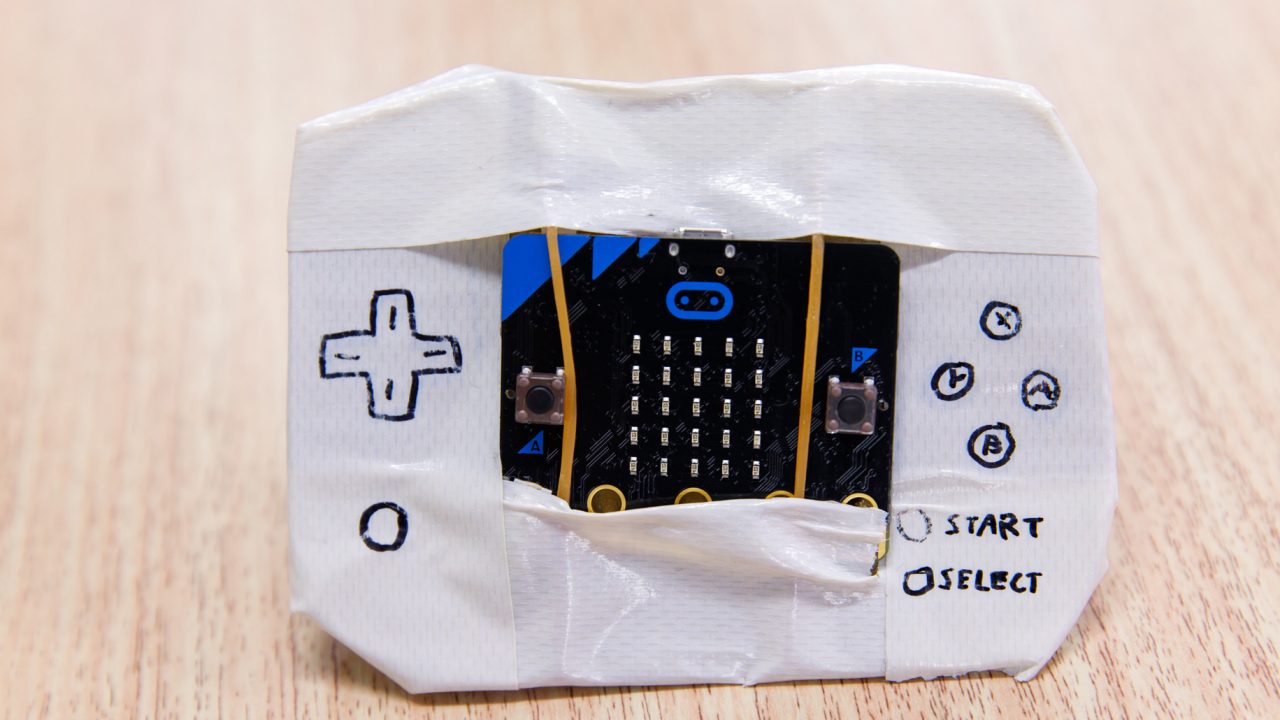

そんな場合は、プログラミングで創作活動するのがオススメです。

プログラミングはPCに向かうのでゲームと似たイメージかも知れませんが、ゲームが「用意された世界で遊ぶ」のに対して、プログラミングは「作るための道具」です。

使う脳みそが違います。

1つずつ処理を積み重ねて、作品を作ったり、課題解決します。

まさに創作活動であり、ゲーム好きな子にオススメの、積み重ね式の思考力を身につけられます。

また、ゲーム好きな子は、だいたい、パソコンやタブレットをいじるのが好きです。

仮に工作が苦手だったとしても、喜んでチャレンジすることが多いです。

プログラミングは、ゲーム好きな子にとって、創作活動のなかでも、とても適した教材です。

アイテム課金系のゲームはおすすめできない

アイテム課金(強くなるアイテムや通貨を都度購入するような課金)はおすすめしません。

少なくとも限度額を決めて守らせましょう。

学びの観点から見ると、ゲームで「できることが制限されている状態で創意工夫して進める」ことはすごく意味があります。

コンピューターサイエンスの考え方ととても似ています。

でも、アイテム課金はこの制限を弱くし、せっかくの創意工夫する場面をお金で解決してしまいます。

さて、次の章からは、創作活動ができるおすすめプログラミングゲームを紹介していきます。

無料で、オンライン上でできるものも多いですよ。

子供のプログラミング学習におすすめゲーム5選

Scratch(スクラッチ)|無料で創作活動するならこれ!

おすすめ度:★★★★★

無料

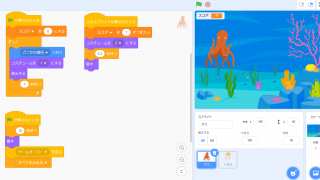

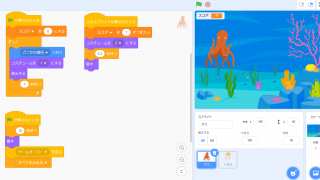

プログラミングで創作活動するなら、Scratch(スクラッチ)がおすすめです。

Scratchは、マサチューセッツ工科大学の研究チームが、子どもの創造性を伸ばすために開発したプログラミング教材です。

世界中で使われており、日本では小学校のプログラミング教育でも使われています。

「10歩動かす」「○○と△秒言う」などのブロックを動かすだけで、キャラクターを動かすことができるので、小学生でも使いやすい教材です。

「ゲーム」・「会話形式のストーリー」・「アニメーション」などを作れるので、子ども達それぞれに興味があるものを作ることができます。

男の子ならゲーム好きな子が多いですし、女の子ならかわいいキャラクターのストーリーを作るのが好きな子が多いですよね。

他の人の作品も公式サイトに紹介されていて、中のコードが見れるので、「こんなゲームが作りたい!」と思ったら、参考にしながらおもしろいゲームをどんどん作ることができます。

そのため、Scratchはプログラミングを使った創作活動にはぴったりなのです。

>>公式サイト

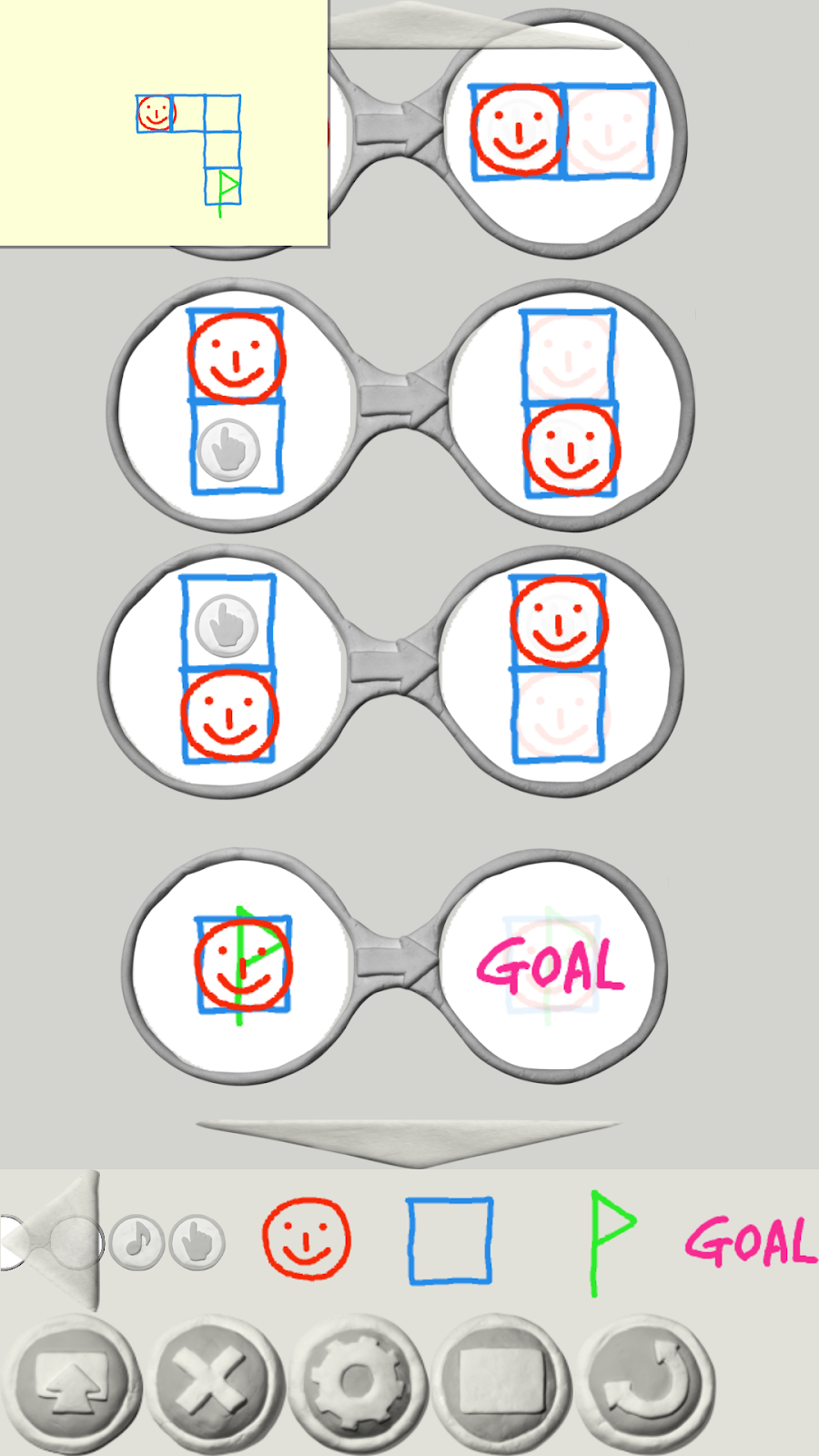

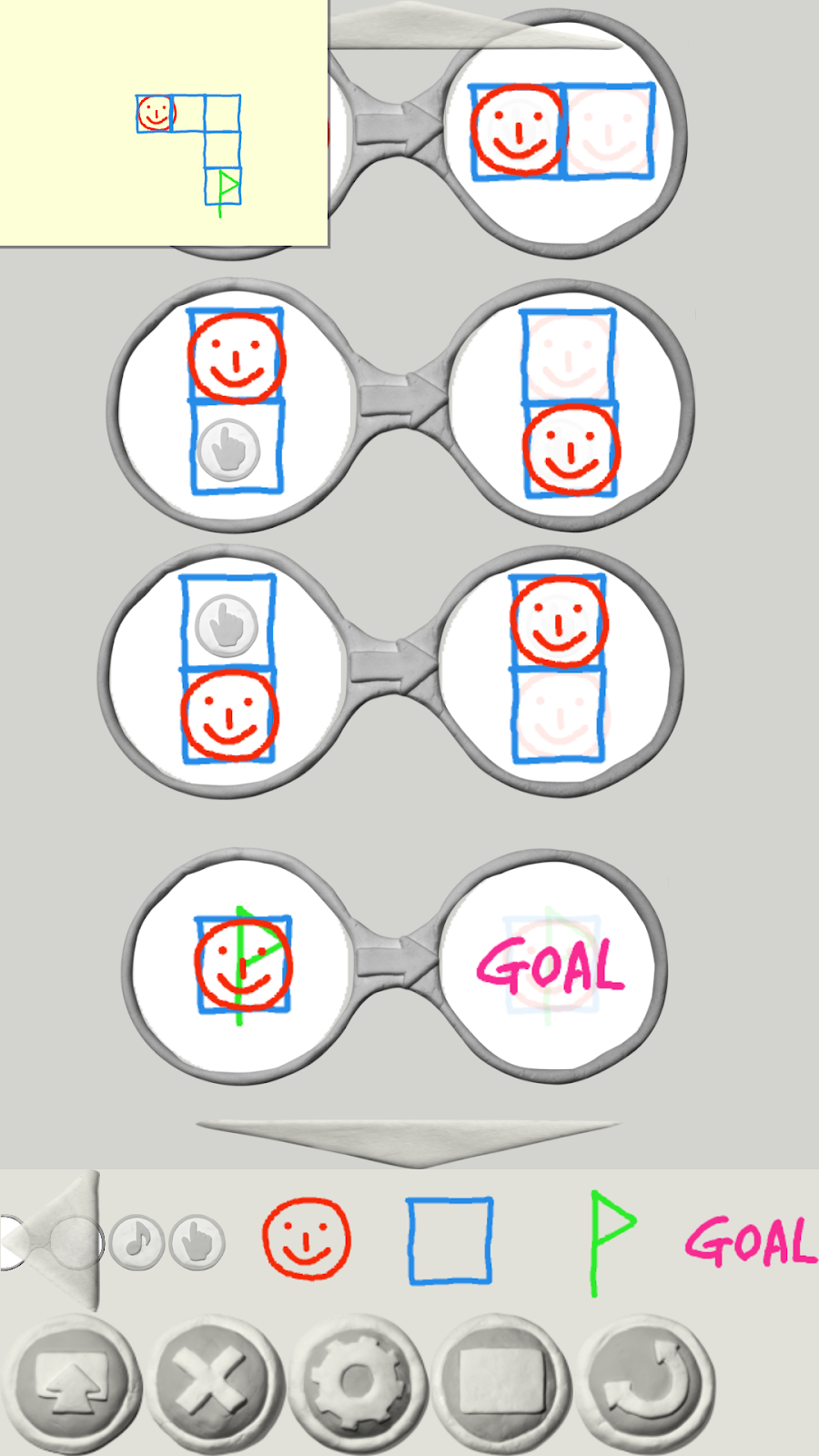

Viscuit(ビスケット)|Scratchより簡単

おすすめ度:★★★☆☆

無料

Viscuitは、Scratchに比べると、さらに簡単で直観的に理解しやすいように作られています。

そのため、小学校低学年くらいのお子さんでも分かりすいです。

自分が描いた絵を単純に動かすことから、簡単な迷路ゲームやパズルゲーム、さらにテトリスや倉庫番のような、やや複雑なパズルゲームを作ることもできますよ。

ただ、Scratchと比べてできることは少なく、他の人の作品を見ることはできません。

そのため、低年齢のお子さんの場合、Viscuitをある程度やったら、Scratchでの創作活動に移行するといいですよ。

>>公式サイト

マインクラフト|複数でプレイできる

おすすめ度:★★★★☆

有料

マインクラフトは、子どもから大人まで大人気のゲームです。

建物や線路を作ったり、畑を耕したり、武器を作ったりなど、様々な創作が楽しめます。

友達と複数で同じ世界でプレイすることもできるので、他の人の建造物を見ながら、よりおもしろいものを作成していくこともできます。

ただ、はまり過ぎることがあるので、小学生くらいの子がプレイする場合は、あらかじめ時間制限を設けるのがおすすめです。

>>公式サイト

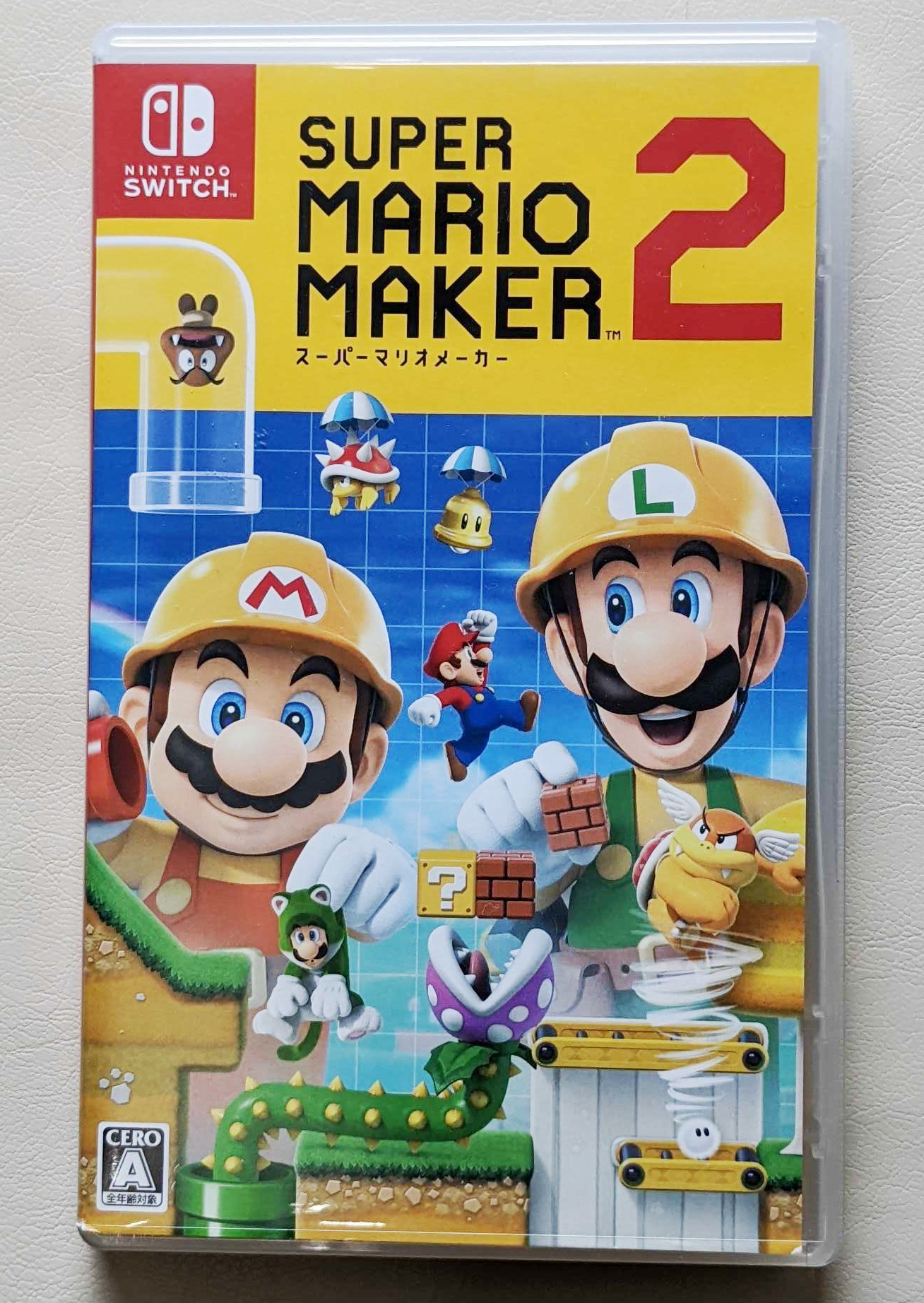

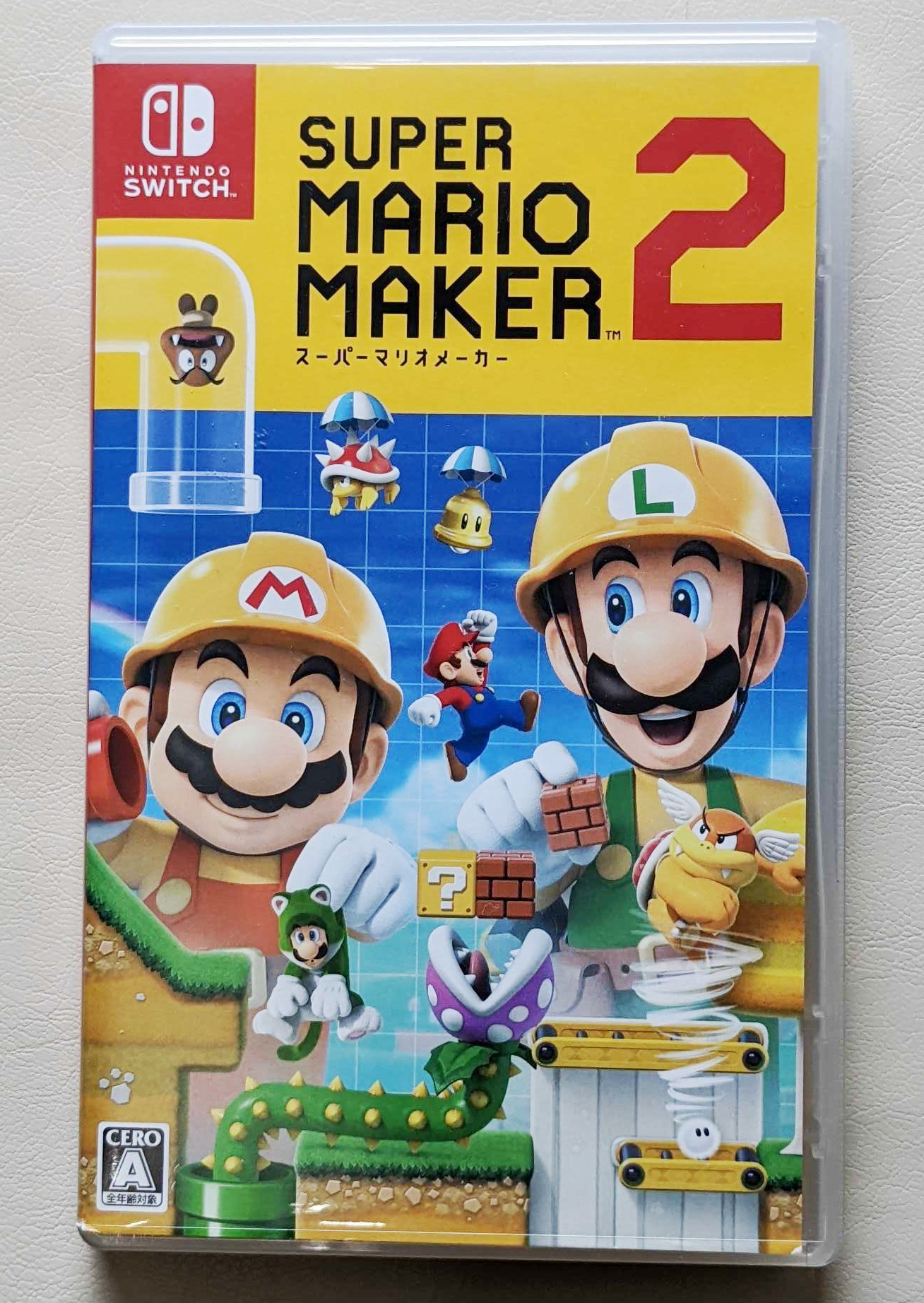

スーパーマリオメーカー2|マリオ好きならおすすめ

おすすめ度:★★★★☆

有料

スーパーマリオブラザースのステージを作って遊べる「スーパーマリオメーカー」シリーズの2作。

おなじみのフィールドを作ったり、敵やアイテムを配置したり、おもしろい仕掛けを作ったりできるゲームです。

おなじみのパーツが前作から増えて、幅広いコースが作れるようになりました。

他の人が作った作品でも遊べて、さらにそれをカスタマイズして楽しむこともできます。

マリオのゲームが好きな子なら、自分で作ってみたいというモチベーションも高くなるのでおすすめです。

>>公式サイト

CodeMonkey(コードモンキー)|コードを楽しく学べる

おすすめ度:★★★☆☆

一部無料

コードモンキーは面をクリアしていくことで、計算ドリルのようにプログラミングのコードを学べる教材です。

30面までは無料体験版があり、このゲームは創作活動には使えませんが、プログラミングのコードを楽しく学ぶのには向いています。

Scratchなどを使ったプログラミングの創作活動では、コードを学ぶことはほとんどできません。

お子さんがプログラミングに興味を持った際は、あわせてコードモンキーをやらせてあげるとプログラミングの知識がより深まりますよ。

>>公式サイト

マインクラフトやマリオメーカーは、プログラミングではないですが、すごく似ている部分があって、もちろんプログラミング教育と相性はいいですよ。

創作活動を通じて学べるプログラミング教室

プログラミング教室や学習教材もさまざまです。

プログラミングスキル(条件分岐や繰り返しなど)を身につけることに重きを置いているものもあれば、創作活動としてどう使えばいいか考えるようなものもあります。

テクニックも大切ですし、ゲーム好きな子は、ゲーム感覚でテクニックを学ぶのが好きかも知れません。

でも、それでは今まで書いてきたようなスキルの補完はできない。

実際に通うプログラミング教室を選ぶのであれば、ぜひ(テクニックを覚える教室でなく)創作活動を通じて学ぶ教室にしてください。

アルスクールでは創作活動のなかで子どもの成長を見守ります。

子どもの自由な発想や好奇心を大切に、創作活動とプログラミングスキルの両方を伸ばしています。

アルスクールに、ぜひ一度遊びにきてみてください。

キッズプログラミング教室【アルスクール】では、オンラインで学べるプログラミングレッスンを行っています。

冬の入会金無料キャンページ実施中!通常11,000円する入会金が、今だけ0円です。

実際のレッスンに参加できる無料体験で、この機会にアルスクールの学びを体験してみませんか。

また、実際の教室でもレッスンを行っています。

- 東京にお住まいの方 → 自由が丘校、中野校

- 大阪にお住まいの方 → 大阪南千里校

- 福岡にお住まいの方 → 福岡西新校

教室での無料体験レッスンをご希望の方は、こちらをご覧ください。