世界中で注目さているSTEM教育について紹介します。

急速なIT化やグローバル化などから、従来の覚えることがメインの教育では、変化の速い社会に対応できる人材の育成が難しくなってきました。

そのため、諸外国は国家戦略として、STEM教育を推進していて、日本でも少しずつ取り入れられてきています。

そこで、今回は、STEM教育がこれから必要な理由・子どもの教育に取り入れる方法について解説します。

Contents

STEM教育とは

STEM教育は、アメリカ・EU・オーストラリア・中国・香港・ベトナムなど、世界中で国をあげて実施されている「新しい時代の教育」です。

STEMとは、以下の4つをさします。

- S:Science(科学)

- T:Technology(技術)

- E:Engineering(工学)

- M:Mathematics(数学)

STEM教育は、科学・技術・工学・数学の教育分野を総称しています。

STEM教育の特徴

- 4つの教育分野を横断的に学ぶ

- 実践力を重視

- 体験型・創造型(アクティブラーニング)

STEM教育では、それぞれの教育分野を個々に学ぶのではなく、横断的に学びます。

また、従来のような一方的な授業ではなく、子どもが能動的に学ぶ体験型・創造型の教育(アクティブラーニング)です。

アメリカで始まった教育

STEM教育は、2000年代にアメリカで始まった教育で、教育内容と時代のかい離から起こる問題に対応するために重要な国家戦略になっています。

⽶国 STEM 教育推進の背景にある問題意識:教育と時代の乖離

1)国の未来の競争⼒低下への懸念

2)⾼等技術を⽤いる職種の適任者不⾜

3)STEM 分野の総合的カリキュラムや教師が少ないことへの危惧

参照:経済産業省公式サイト

日本でも、急速に進むIT化やグローバル化に対応できる人材を育てるために、STEM教育が注目されています。

今後求められるのは、「新しい課題を自らこなす能力」や「新しいシステムを作る能力」です。

従来型の覚えることが中心の学習から、「自発的・創造的に学び、自ら表現して問題を解決していく能力」が求められているのです。

STEAM教育とSTEM教育はどうちがうの?

STEM教育にARTS(芸術・教養)を足したのが、STEAM教育です。

STEAM教育では、STEM教育の中心に、アートやデザインをすえ、想像力に富み、創造的な手法を、STEM分野と横断的に教育していくことを目的にしています。

創造力やクリティカル思考(批判的思考)など、Artの視点はこれからのAI時代にますます重要視されています。

海外のSTEM教育|国策として積極的に取り組んでいる

先ほど紹介したアメリカだけでなく、EU・中国・韓国・シンガポールなど、世界の国々でSTEM人材を育成する取り組みが、国策として行われています。

具体例をいくつか紹介します。

例1:EU

- 学校における「探求型」手法の採用

- 女子児童生徒の科学分野への積極的参加

- Web上で参加できる「EU科学教育コミュニティ」を開設(2010)。

例2:中国:初等中等教育におけるSTEM教育例

- 「翺翔(こうしょう)計画」:北京市が実施する高大連携型のイノベーション人材育成策。参加校(一般高校200校)・育成拠点校(29校)・大学等(36機関)の3者が連携し、生徒は研究者のもとで各自の課題に取り組む。結果よりもプロセスを重視。

- 上海市、天津市等で、イノベーション人材育成プログラムを実施

例3:シンガポール

- 2014年、シンガポール政府の協力のもと、中学校の全ての生徒たちにSTEMプログラムを提供するための組織「STEM Inc」を立ち上げた。

- STEM Inc には、STEM 関連領域で修士号・博士号を持つカリキュラムスペシャリストや退職したエンジニア、STEM 講師が所属しており、それぞれ学校現場にてカリキュラム作成や実際の授業のファシリテートなどの学習支援を行う

参照:スーパーサイエンスハイスクール(SSH)支援事業の今後の方向性等に関する有識者会議報告書_文部科学省

諸外国では、子どもの頃からSTEM教育を実施する取りくみが積極的に行われています。

小さい頃から、次のような取りくみを行い、ITや先端技術に触れるための環境を整えてきているのです。

- パソコン・タブレットを使ってプログラミング授業を行う

- ロボットを組み立てる

- 科学教育を積極的に行うなど

日本のSTEM教育|文部科学省の取り組み

日本でも以前から、文部科学省がSTEM教育・STEAM教育について、各国の取り組みを整理し活かす方法を考えてきました。

その一環の取り組みについて紹介します。

- 小学校・中学校・高校でのプログラミング教育必修・大学共通入試での採用

- プログラミング必修化の目的は、「やりたいことを実現するために、一つ一つの動きに対応した記号を選び、必要な動きの組合せを考え、さらにどのように改善していけばいいのか、といったことを論理的に考えていく力」であるプログラミング的思考を育むこととしています。参照:文部科学省公式サイト

- STEM教育研究センター

- 埼玉大学に設立された【STEM教育の学習内容の体系化やSTEM教育の指導者の育成方法】などを研究開発する機関です。参照:STEM教育センター公式サイト

- スーパーサイエンスハイスクールの設置

- 文部科学省が指定した先進的な理数教育を学ぶ高校です。大学と共同研究したり、創造性、独創性を高める指導をしています。北海道から沖縄まで200校以上あります。参照:科学技術振興機構公式サイト

この他にも様々な取り組みが行われています。

プログラミング教育必修化やアクティブラーニングの導入など、普通の学校教育にもSTEM教育やSTEAM教育は浸透しつつあります。

なぜSTEM教育が必要?小学校でも取り入れられた理由

なぜSTEM教育が必要なのでしょう。

STEM教育の目的は「革新的アイデアと創造的思考により、課題を解決し価値を創造できるようになること」です。

これからのAI社会では、成績やテストの点が高いことの重要性が下がっていきます。

では、なぜSTEM教育が、そういう課題解決する力を身につけるために必要なのでしょうか。

数学や科学は創造的な学問

数学や科学などは、試験などから数式や計算のイメージが強いでしょうか。

創造というとアートや音楽のイメージかも知れません。

実は、数学や科学も、大学などで深く学べば学ぶほど、すごく創造性あふれる学問です。

創造性とは、「何かの真似ではなく、独自の有用な案を生み出すこと」です。

数学で出てくる定理や概念。地動説、リンゴが落ちて重力を思いつくなど、創造的だと感じませんか?

「観察、ひらめき、仮説検証」で思考力・行動力が身につく

科学では、事象を観察し、疑問を感じ、仮説を立案して、試行錯誤しながら検証します。

この科学的な思考・検証フローは、ビジネスでもまったく同じです。

市場の課題を見つけ、解決策を考え、試行錯誤する。

科学を学ぶこと、その思考方法を習得することで、新しいビジネスにチャレンジし実践するための思考力、行動力を身につけることができます。

公式や定義は「なぜそうなるのか」を理解しよう

STEM教育というと、「理系科目のテストの点を伸ばすために、公式をただ暗記したり、計算力をつけるための教育」ととらえる方がいます。

それらは受験に勝つためには必要だと思いますが、STEM教育の目指すものとは異なります。

暗記では創造性も思考力も伸びません。

数学の公式は、なぜそうなるのか、なぜ必要なのか、覚えるのではなく理解しましょう。

計算力は、ただ条件反射で覚えるのではなく、数というものを実生活に結びつけて、理解の上で習得しましょう。

※結果的に、STEM教育も得点に強く結びつきます。

STEM教育で目指す創造力のある人

では、STEM教育を行うことで、子どもはどのように成長するのでしょうか。

僕は、STEM教育で目指すべき人物像は下記3つと考えています。

- 革新的アイデアで価値創造する人

- テクノロジーを駆使し価値創造する人

- 新たなテクノロジーを創造する人

これから、テクノロジーの進化により新たなサービス・製品がどんどん誕生してきます。

新たな技術革新を起こすためにも、あるいは進化するテクノロジーの特性を理解し課題解決に最大限活用するためにも、STEM教育は大切です。

また、テクノロジーと関係なく(あるいはローテクで)、創造的な視点・発想で新しいサービスが作られることも多いです。

STEM教育はテクノロジーに限った教育ではなく、未知の課題を解決し価値創造する力です。

また、いずれのケースでも「アイデアを思いつく」ことだけが大切なのででなく「試行錯誤し実践する」ことも極めて重要です。

0から1だけでなく、1を10、10を100にするためにも、STEM教育は大切です。

STEM教育を実践しよう|幼児・小学生・中高生と段階的に取り入れる方法

では、どういうステップでSTEM教育をしていけばいいのでしょうか。

具体的に、幼児期・小学生・中高生に分けて解説します。

幼児期 : 学びの素養を作る

幼児期はSTEM教育を意識せずとも、子どもに寄りそっていれば十分でしょう。

モンテッソーリ教育やレッジョ・エミリア・アプローチ、イエナプランなど、なんでもいいし、あるいはそんな難しいことを考えなくてもまったく問題ありません。

子どもが元から持っている「知りたい!やりたい!」という気持ちを大切にしましょう。

やりたい気持ちを大切に

子どもは、自分でいろいろなことをやりたいのです。

小さいころに、手伝おうとして嫌がられた経験はありませんか?

子どもサイズの道具(小さいハサミなど)を用意したり、じっくりやり方を見せるなど、子どもが自分でできるように工夫しましょう。

時間も余裕を持って、子どもが納得するまでじっくり待てるといいでしょう。

指先や身体を思うように使えるように

字や絵を描いたり、道具を使うにも、指先の感覚はとても大切です。

理解が早い子(心や思考力の発達が早い子)が、やりたいこと(描いたり工作したり)が身体的にできないでストレスがたまることもあります。

心(頭)と身体の成長のバランスが噛み合うように、指先をたくさん使っていきましょう。

大人の顔色を気にしすぎない

多くの子どもと接していると、怒られるかすごく気にする子がいることに気づきます。

判断の基準が怒られるかどうかになっているのです。

科学的な思考は、自分で仮説を立て、失敗を恐れずにやってみる姿勢がとても大切。

そのためには、萎縮せずに自立する必要があります。

小学生: チャレンジ精神で基礎固め

小学生は学びの姿勢を身につける大切な時期です。

また9歳・10歳の壁など、子どもが大きく変わるタイミングでもあります。

創作活動で試行錯誤を

答えがある問題を解くだけではなく、創作活動や好きなことの探究など、自由に思考する時間を取りましょう。

テストの点を重視しすぎると、間違えたくない(減点されたくない)気持ちが強くなり、チャレンジを楽しむよりも恐れるお子さんもいます。

「正解かどうかを気にするのではなく、間違っても試してみて直せばいい。」その考え方、行動力がSTEM教育ではとても大切です。

数遊びをしよう

数学が得意になるために大切なのは、数を暗記、記号としてとらえるのではなく、実生活と関連させ感覚として理解することです。

数字はSTEM教育の基礎中の基礎ですが、抽象的な概念です。

例えば2+3=5ですが、2匹のアリと3頭のゾウを足すと何になるでしょうか?

お買い物、カードゲーム、スポーツ、電車の時刻表など、生活の中で数と触れることで、数への理解が深まり、センスが磨かれます。

言語を学ぶ

すべての学問の基礎にあるのは言語です。

STEM教育でも、コミュニケーションが正しく取れて、自由に表現できることは基礎力としても大切です。

言語力が弱いと、難しいことが理解できなくなっていきます。

テクノロジーに触れておく

9歳や10歳で子どもは大きく変わり、羞恥心が強くなり、新しいことや苦手なことへチャレンジする障壁が高くなると言われています。

この時期までにプログラミングを経験したり、様々なテクノロジーに触れることで、苦手意識を持たないようにしましょう。

また、テクノロジーを使うことで、創造の世界が広がります。

ゲームを自作できると知っている人、地球の裏側とコミュニケーション取れる人。

発想の幅が違ってくると思いませんか?

STEM教育のおもちゃも充実

STEM教育の最近の流行りもあって、学べるおもちゃもたくさん増えてきています。

STEM教育に気軽に使えるおもちゃは、こちらの記事で紹介していますので、参考にしてください。

中学校〜高校生

学びで世界が広がることを実感する

中学生くらいになると、数学の知識も、抽象的理解など思考力も大きく成長します。

例えば、プログラミングでも、できることが爆発的に増えます。

「学べば学ぶほど、やれること・世界が広がる。」

それを実感することで、好きなことにのめり込める心が成長します。

数学や科学などの基礎を固める

数学や科学で大切なのは、点数を取ることではなく理解すること。

得点に一喜一憂せず、理解が怪しければ少し戻って、半年前の範囲を確実に100点が取れるように、理解を積み重ねましょう。

80%の理解が2つ重なれば64%の理解になってしまいます。

個々のペースで100%の理解を積み重ねることがとても大切です。

そうすれば、高校レベルの数学まではほとんどの人がマスターできるとも言われています。

身近な問題の解決を考えてみる

成長するにつれ、自我を確立し、社会・周囲との関わりへの興味が深くなります。

身近な課題(SDGsのような社会的に意義など別になくてもいい)を解決するために知識を総動員するような取り組みがあっても面白いです。

部活、ゲーム、学園祭、何でもいい。

どうやったら少ない予算で旅行できるかなどでも。

STEM教育は元々、科目横断的に課題を解決する教育法です。

学校の勉強にとらわれず、生活の中で知識を活用し、何かを考えてみる経験はきっと役に立ちます。

小学校以外で、STEM教育を子どもが学ぶには

いい友達が見つかる場所へ行こう

実は、楽で近道な方法があります。

子どもどうしで刺激しあい、コラボレーションし、お兄さんお姉さんの真似をする。

子どもは成長するほど、保護者より周りの言うことの影響の方が大きくなってきます。

習い事なら思考力・創造力を伸ばせる教室がおすすめ

STEM教育では、科学・技術・工学・数学を横断的に学び、またアクティブラーニングなどの実践力も重視しています。

その意味では、プログラミング教室、サイエンス教室、ものづくり系の教室などがおすすめです。

ただ、子どもがイヤイヤ通っていても何も身につきません。

子どもが楽しく夢中になれる教室を選ぶのが大切。

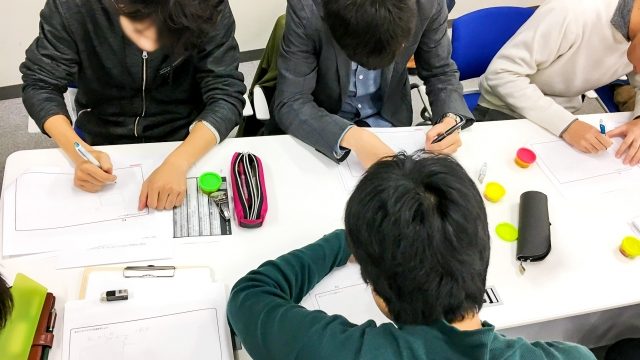

プログラミング教室【アルスクール】では、自分で工作したものをプログラミングで動かすなど、子どもが主体的に作品をつくり、課題解決しています。

また、算数教室math channelさんと共同で、「プログラミング✖算数」を組み合わせたSTEM教育のイベントを開催したこともあります。

子ども達が楽しくSTEM教育を実践していますよ。

キッズプログラミング教室【アルスクール】では、オンラインで学べるプログラミングレッスンを行っています。

冬の入会金無料キャンページ実施中!通常11,000円する入会金が、今だけ0円です。

実際のレッスンに参加できる無料体験で、この機会にアルスクールの学びを体験してみませんか。

また、実際の教室でもレッスンを行っています。

- 東京にお住まいの方 → 自由が丘校、中野校

- 大阪にお住まいの方 → 大阪南千里校

- 福岡にお住まいの方 → 福岡西新校

教室での無料体験レッスンをご希望の方は、こちらをご覧ください。